祖国北疆广袤草原的深处,八月的风裹挟着格桑花的芬芳掠过莫力达瓦达斡尔族自治旗的广袤牧场,嫩江流域的黑土地翻滚着金色的麦浪,达斡尔族的柳编院落里飘出阵阵奶皮子的醇香。从我跨越3000公里踏入内蒙古莫旗人民医院的那刻起,当我看到医院走廊里达斡尔族老人期待的目光和诊室外先天性唇腭裂患儿稚嫩的脸庞时,我便下定决心,在这里开启一场“微笑接力”。

初次见到敖木尔(化名)时,他给我的印象是“躲藏”。这个在当地小有名气的曲棍球运动员,此刻却用校服衣领死死捂住嘴唇,目光躲闪不敢与人对视。他的父母告诉我,因为先天性唇裂,这个赛场上冲锋陷阵的“小马驹”却从不敢在进球时像队友那样纵情欢呼。敖木尔的病情复杂,由于肌肉功能异常已长达14年,且患侧肌肉已有一定程度的萎缩,所以我们需要在保证他唇部外形对称的同时,实现功能对称。这不仅仅是一次常规的唇裂修复手术,更是“修复”一个曲棍球少年的自信。我轻轻放下病历本,没有急着讨论手术方案,而是和他聊起了曲棍球。当谈到之前比赛中一个漂亮的底线射门时,少年突然挺直了脊背,手指不自觉地比划着挥杆动作,眼中满是兴奋与骄傲。“你的球技这么棒,应该配上最响亮的呐喊”,我对他说:“这次手术不只是把嘴唇补好,更重要的是要修复里面的肌肉,让你能有力地发声、大声地呼喊。我们一起努力,好吗?”他愣了一下,突然抓住我的白大褂袖子说:“医生叔叔,我真的能像正常人那样喊出来吗?”经过反复评估,我们最终决定采用唇鼻肌肉生物力学重建技术修复唇裂,其核心在于进行精确的功能性复位,以保证术后口唇的动态功能。手术进行得非常顺利。术后复查时,敖木尔像一阵风似的冲进诊室,没等我们开口就高高举起右手,那个曾经躲避眼神接触的少年,此刻正视着我的双眼,大笑着与我击掌相庆,清脆的击掌声在走廊回荡。我让他试着喊了一声,少年的嗓音清晰而洪亮。

为了给更多像敖木尔这样孩子们争取救治机会,在石景山区政府和我院的牵线搭桥下,我迅速与中国福利基金会取得联系,经过数月沟通谈判,最终促成免费手术项目落地。正是这样的坚持与协作,让所有故事都有了温暖的后续。新生儿科诊室里,一位怀抱婴儿的农妇用颤抖的声音向我描述她的孩子没法正常吸奶。经过查询过往病例和简单的检查,我发现这个婴儿患有双侧三度大口畸形合并卵圆孔未闭,且心脏还有些问题,这为手术麻醉带来了一定的风险。我轻轻抚过孩子面颊,对这位母亲说:“他是派来的小天使,只不过来的时候太匆忙,嘴角的‘小衣服’没扣好。但请您放心,莫旗政府和医院领导专门为小家伙组建了‘最强护卫队’,我的任务就是帮他把这两颗扣子精心地、漂亮地扣上。”手术室里,无影灯将患儿细小的畸形裂隙照得纤毫毕现。麻醉师紧盯监护仪,一旁的护士一边擦拭我护目镜上的雾气,一边随时准备着应对各种突发情况。当最后一道肌肉瓣完美闭合时,历时3小时奋战宣告成功。术后72小时的特护病房成了全院关注的焦点,为了防止患儿伤口感染,保证患儿摄入充足的营养,儿科医生定时会诊,护理人员每两小时无菌消毒,定制特制奶瓶喂奶。当小家伙第一次成功吮吸乳汁时,母亲的泪水夺眶而出:“谢谢你们,给了孩子新的人生”。此刻窗外,不知谁画了个笑脸,底下歪歪扭扭写着:“小天使的扣子扣好啦!”

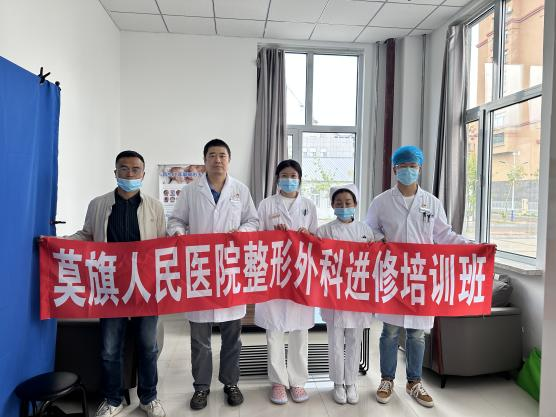

在扎根草原的两年间,除了在院内的常规诊疗工作,我也会跟随莫旗人民医院组建的医疗队去到周边地区进行义诊和科普活动。我们会在蒙古包里一边说一边用肢体语言向当地农牧民解释手术方案,在田间地头画示意图讲解术后护理知识,手把手为当地基层医护人员传授复杂病例的处理技巧。同时作为莫旗人民医院的挂职副院长,我也在思考如何在这片草原上埋下生生不息的医疗火种,并在逐步构建起培养“带不走的医疗队”等可持续发展模式,实现从“对口帮扶”到“本土赋能”的飞跃。在我院党委人才战略支持下,我在莫旗人民医院创新实施“1+3+N”培养计划:由我作为核心导师,重点培养3名本地骨干医生,再通过他们辐射带动全院N名医护人员。不仅通过带教等方式,从切口设计到缝合技巧等逐步教授,同时根据我院对口帮扶政策,送培骨干医生赴京进修。

两年过去了,我已经带领当地医疗团队成功为多名唇腭裂患儿重塑笑容。从最初在临时改造的手术室里谨慎操作,到如今建立起了标准化诊疗流程。在这片草原上踏出的救治之路,每一步都镌刻着蜕变与成长。我深切体会到“医者仁心”不仅体现在医生精湛医术中,更是多方力量凝聚下的坚守,是对每一个生命全力以赴的承诺。未来,我们将继续响应国家号召,将更多的优质资源在这片土地生根发芽。